La piel es el órgano más grande y visible del cuerpo humano, y también el más expuesto a los factores ambientales, físicos y emocionales. La piel refleja nuestro estado de salud, pero también nuestro estado de ánimo, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Por eso, la relación entre la piel y la psique es muy estrecha y compleja, y muchas veces se soslaya o se ignora.

La psiconeuro inmunoendocrinología es una disciplina que estudia cómo la mente influye en el sistema nervioso, el sistema inmunológico y el sistema endocrino, y cómo estos sistemas interactúan entre sí y con la piel. Según esta perspectiva, la piel no es solo una barrera protectora, sino también un órgano de comunicación y de expresión.

Existen más de 2.000 enfermedades de la piel, de las cuales 25 son las más frecuentes y que el médico general puede resolver el 80% de estas. Sin embargo, muchas de estas enfermedades tienen una causa o un componente psicológico, que puede desencadenarlas, agravarlas o cronificarlas. Algunos ejemplos son la psoriasis, el acné, la dermatitis atópica, la alopecia areata, el vitíligo o la urticaria.

Estas enfermedades afectan no solo a la salud física, sino también a la salud mental y emocional de las personas que las padecen. Los pacientes con enfermedades dermatológicas tienen un 20% más de alteraciones psíquicas y psiquiátricas, en relación al resto de la población. Sufren más ansiedad, fobias, aislamiento social, depresión, baja autoestima o problemas de identidad.

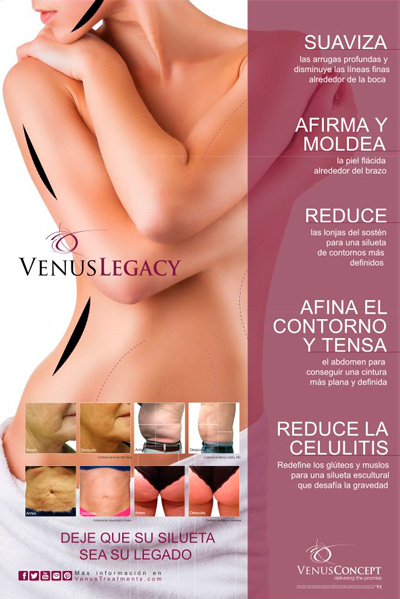

Por eso, es importante que los profesionales de la dermatología y la cirugía estética tengan en cuenta la dimensión psicológica de sus pacientes, y que ofrezcan un tratamiento integral que aborde tanto los aspectos físicos como los emocionales. En Aruxa Beauty Center somos conscientes de esta realidad, y por eso contamos con un equipo multidisciplinar que te ofrece una atención personalizada y de calidad.

En Aruxa Beauty Center te ayudamos a cuidar tu piel desde dentro y desde fuera, para que te sientas bien contigo mismo y con tu imagen. Te ofrecemos los tratamientos más innovadores y eficaces para mejorar el aspecto de tu piel, pero también te brindamos un espacio de escucha y apoyo para mejorar tu bienestar emocional.

Recuerda que tu piel es el reflejo de tu alma, y que cuidarla es cuidarte a ti mismo.